コラム

2022.08.07家づくり デザイン 間取り 素材・工法 フルハウスについて リノベーション

和室を洋室にリノベーションする時に知っておきたいこと-床の張り替え編―

和室がある家に住んでいる方の中には「和室を洋室にリノベーションしたい!」と考えている人もいらっしゃるかもしれません。近年は、ライフスタイルの変化や家族の成長、人数の変化に伴い、和室を洋室へリノベするケースが増えています。また家を購入したタイミングで、洋室にリノベする例もあります。

一部屋だけの工事なので簡単のように見えますが、洋室へのリノベは意外と費用や工事日数がかかります。今回は、工事内容別の費用や工事期間を解説します。さらに、「床の張り替え」に焦点を当てて、リノベの際の注意点や実際の事例なども合わせて紹介します。

CONTENTS

工事内容別の費用と工事期間

和室から洋室へのリノベーションを検討中の場合、一部分だけをリノベするのかフルリノベするのかで、費用や工期が変わってきます。リノベの範囲を決めるときには予算はもちろん、室内全体のバランスや、なぜリノベするのかという目的もしっかりと家族間で相談することが大切です。

下記に、床、壁、建具、収納など工事内容ごとに費用と工事日数をまとめました。

床を畳からフローリングに張り替える場合には20〜30万円かかります。畳をフローリングに入れ替えるといった単純な作業だけでなく、下地の設置や修復などの工程も入ります。

壁と天井を洋室仕様の壁紙(クロス)に仕上げる費用は10〜20万円です。壁紙には、透湿性に優れたものや掃除がしやすいもの、抗ウイルス性・アレルギー性など機能性に優れた商品が多数販売されています。また自然素材で機能性とデザイン性に優れた壁紙などもあります。機能やデザイン性などによって価格が変動します。

ふすまを洋風のドアに変更する費用は、8〜15万円です。材質やグレードなどによってはさらに高くなる場合もあります。

押入れをクローゼットに替える費用は15〜25万円です。洋服などを収納するためのハンガーレールの設置費用もかかります。

和室全体をフルリノベすると、50〜90万円かかります。複数の業者に依頼すると、スケジュール調整が面倒になったり、資材のロスが発生し、工事日数や費用が余計にかかる可能性があります。工事を1社にまとめることで割引が適用される場合もあるので、なるべく専門業者にまとめて依頼し、いっきに進めてしまうのがおすすめです。

畳をフローリングに変える2つの方法とは?

ここでは、和室から洋室へのリノベーションのうち、「床」に焦点を当てて解説していきます。

和室の畳をフローリングに替える方法は主に下記の2つです。

・張り替え

・敷き替え

それぞれの方法の特徴とメリット・デメリットについて見ていきましょう。

「張り替え」のメリットとデメリット

張り替えは、畳を剥がして下地の上にフローリングを貼る方法です。和室に敷かれている畳をフローリングに総取っ替えするため、基本的には専門業者に工事を依頼します。

張り替えのメリットは、下地の修復や高さ調整が可能な点です。下地が腐食などで老朽化している場合には修復工事や補強工事などで、品質を向上させることができます。またシロアリの駆除・対策も可能です。

張り替えは下地の高さを調整できるので、ふすまや扉との干渉を避けられます。高さが合っていないと擦れによる傷みの原因になります。さらに、隣の部屋との段差をなくすことでバリアフリー仕様に変更することもできます。

一方で張り替えのデメリットは、業者に依頼するため費用が高くなる点です。DIYで張り替えを行う人もいますが、あまりおすすめしません。張り替えは、下地の補修や高さ調整など専門的な技術が必要になるので、リフォーム業者やリノベ業者に依頼した方がいいでしょう。

「敷き替え」のメリットとデメリット

敷き替えは、畳の上にフローリングマットやクッションフロアを敷くだけの方法です。こちらはDIYでも行える簡易な方法ですが、張り替えに比べてデメリットも多いので注意が必要です。

敷き替えのメリットはなんと言ってもコストが安い点でしょう。フローリングマットやクッションフロアを購入し、DIYで対応できます。バリエーションも豊富にあるため、デザインや機能性、価格などを比較しながら、希望する商品を選ぶと良いでしょう。また、傷や染みなどが付いた箇所を自分で修復できるので、メンテンスも手軽にできます。

一方のデメリットには、「畳を傷つけてしまう」「カビが発生しやすい・カビの発生に気がつきにくい」「安っぽさを感じる」などが挙げられます。

畳みの上に直接フローリングマットなどをのせるので、どうしても畳の表面が傷みます。また、通気性の悪さからカビが発生し、さらにそのカビに気がつきにくいというデメリットもあります。傷同様に、カビによる腐食によって畳の再利用が難しくなるだけでなく健康面や衛生面でもリスクとなり得ます。

さらに、本物のフローリングに比べて、質感や見た目、肌触りなどが劣ります。簡易的な方法なだけに、チープな印象は避けられません。

畳をフローリングに貼り替える際の3つの注意点

中古マンションなどで畳からフローリングへのリノベを計画している時、注意すべき点がいくつかあります。ここでは主な注意点を3つ解説します。

注意点1:集合住宅における「遮音規定」

マンションなどの集合住宅の場合、多くの建物でフローリングの「遮音規定」や「防音規定」が設けられています。フローリングを貼る場合、下階へ音が響かないようにするため、規定に則った「遮音工事」が必要になります。

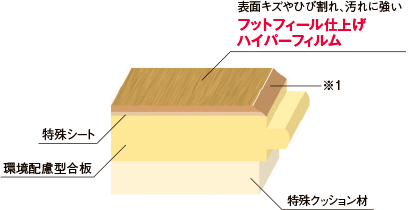

例えば、下記のような「遮音用床下地材」を使って、床材用の下地を組んでいく工法や防音マットと呼ばれる床下用マットを敷いて床板を施工する方法があります。他にも、防音マット付の床材(直貼り防音床)を選ぶこともできます。

遮音用床下地材

フローリングの防音レベルの表示方法には、「L値」もしくは「ΔL(デルタエル)等級」が使われています。前者は数値が低いほうが防音レベルが高く、後者は逆に数値が大きい方が性能が高いことになります。2008年以降、各床材メーカーのカタログの表記は両者の混合表記もしくは順次「ΔL等級」に置き換わっています。

注意点2:「段差」と「畳の下の状態」

畳からフローリングに替える時には、「他の部屋との段差」と「畳の下の状態」に注意を払う必要があります。

他の部屋との段差

和室の床をフローリングに変えることにより、他の部屋と段差ができてしまっては使い勝手が悪いので、「下地も合わせて何センチの厚みにしたら、段差が解消されるのか」を考えます。ここでは、段差が1.5センチ程度から10センチ以上まで、3つのケースについて対策を解説します。

<ケース1:段差が1.5センチ程度の場合>

畳を取ったら隣室との段差が1.5センチ程度しかなかった場合は、「マット付の床材=直貼り防音床」を採用すると良いでしょう。

ラシッサ Sフロア直張り防音床・ラシッサ Dフロア直張り防音床(画像引用:LIXIL)

直貼り防音床の構造は上図のようになっており、コンクリートや床下地材の上に直接貼ることができます。直貼り防音床は1.2~1.5センチ程度の厚みになります。仕上りも通常のフローリングと全く差がありません。

実際に直貼り防音床を施工した洋室

<ケース2:段差が1.5センチ以上5センチ以下の場合>

2番目のケースは隣室の床との段差が1.5センチ以上5センチ以下の場合です。実はマンションの場合はこの程度の段差になることが多くあります。こういったケースでは防音マットや合板下地を用いながら、段差を調整します。

防音マットを敷き、その上に合板を重ねて床を乗せることで、数センチ程度の段差をカバーできるようになります(床材の厚みや防音マットの厚みにより変動します)。

防音マットの例(画像引用:プレイリーホームズ『オトトロ(防音マット) 厚み22mm』)

<ケース3:段差が5センチ以上の場合>

畳を取った後の他の居室との段差が5センチ以上あるのなら、「遮音用床下地材」がおすすめです。

この下地材は【二重床】という工法に用いられるもので、高さのラインナップが幅広く、5センチから1メートル以上の段差までカバーできる優れものです。床が少し斜めになっていてもミリ単位で調整できるのも強みの1つです。束にゴムがついており、この部分が音を吸収する仕組みになっています。

この下地の上に床材を乗せることで、遮音規定が守られます。無垢材やタイル仕上げなどでも使用できます。

遮音床下地材の施工例

無垢材仕上げとタイル仕上げの洋室

畳の下の状態

洋室へのリノベを考える時には、「段差問題」以外にも、畳の下の状態もチェックする必要があります。

集合住宅の場合、畳の下にはコンクリートや砂が敷いてあることがほとんどです。コンクリートの場合にはそのまま床下地を施工できますが、砂が敷いてある場合は撤去をして、下地を施工する必要があります。

畳の下の実例

また戸建住宅の場合は、畳の下に木の板が敷いてあり、その下は根太(ねだ)という木材を使って十字に下地を組んであるケースが多いです。

万が一木の板が腐っていたり、穴が開いていたりすると新しい床を敷いた時に床が陥没してしまうおそれがあります。状態が悪いようであれば根太や下地から綺麗にやり直しをする必要があります。

根太と下地の施工例

注意点3:壁との取り合い(継ぎ目)の巾木

忘れがちなのが「壁との取り合い(継ぎ目)」を確認することです。畳を外すと、壁との隙間には「畳寄せ」という細い木材が入っているケースが多くあります。

床材を取った時に畳寄せも一緒に取れてしまう可能性があります。フローリングにするのであれば畳寄せは必要ありませんが、洋室の場合には床と壁の境目につける「巾木(はばき)」が必要になります。畳寄せは、巾木としても使えます。

巾木がないと壁紙が剥がれたり、床と壁の間に隙間が生じてゴミが溜まりやすくなります。また掃除機をかける時など、壁を傷つけてしまう原因にもなります。

畳寄せと巾木

洋室にリノベする時に、畳寄せを巾木として流用するのか、または新たに巾木を付け直すのかについて、施行前に業者と打ち合わせておく必要があります。

和室を洋室にリノベーションした実例紹介

元々和室だった部屋を洋室にリノベーションした実例をご紹介していきます。

1万冊の本に囲まれたフレンチシックな「おうち図書館」

⇒事例ページはこちらから

元々和室だった部屋を、壁の位置はそのままにフローリングへ貼り替えました。

遮音用床下地材を用いて、全部屋の床高さを揃えています。

Before

After

可愛くて、男前 mild industrial で贅沢に暮らす1LDK

⇒事例ページはこちらから

和室と洋室を隔てていた壁を取り払い、全室LDKとして使うためにフローリングで一続きとしました。

Before

After

家族でゆったり共有しあえる、ラグジュアリーな住まい

⇒事例ページはこちらから

こちらは戸建て住宅の事例です。2階にあった和室を解体し、子供部屋へリノベーションしました。

Before

After

まとめ

和室を使っていなかったり、用途を替えるために洋室にリノベーションをしたいと考えている人もいるでしょう。また住宅を購入したタイミングで洋室へのリノベを検討する方もいるかもしれません。

その際、予算などの兼ね合いから、一室すべてをリノベするのではなく、床だけをフローリングに工事することもできます。ただし、畳を張り替えてフローリングにする場合には、畳の下の状態によっては大がかりな工事が必要になります。状況によっては事前にリサーチした相場よりもコストがかかるかもしれません。まずは業者の立ち会いのもと、畳の下の状態を把握しておきましょう。

また床をフローリングに張り替えて綺麗にすると、壁や天井の壁紙、ドアやクローゼットなど、他の部分も気になってくるものです。まとめて工事をした方がコストが安くなるので、結果的に得になります。和室だけでなく、室内全体を見渡して総合的なリノベ計画を立てるのが良いでしょう。

FULL HOUSEでは、和室から洋室へのリノベはもちろん、中古マンションのフルリノベの実績も豊富です。はじめてのリノベで明確な完成イメージがわかないという方は、ぜひ弊社の施工事例ページをチェックしてみてください。ホームページに掲載されているもの以外にも、当社ショールームに起こしいただければ、ご希望の事例をご紹介いたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。